Придя домой, ты найдешь ее с закрытыми глазами. Кроту нужна нора, медведю — берлога, теленку с теплый хлев. Даже у пчел есть улей. Кровать — воплощенное объятие, самое тактильное, что есть в доме, а может, и вообще на свете.

Решетчатая оградка тебе по грудь. Неваляшки, мячи с полосой по экватору, марля. Первая кровать будет расти вместе с тобой, по мере того, как уменьшается бирюзовое платье с шитьевой каймой, когда-то накрывавшее тебя колоколом. Байковая пеленка в оранжевую шашечку, розовоухие оленята, пудровые складки, все, конечно, немного опалено фотопленкой. Должно быть, ты, как и другие младенцы, лежал поперек, ноги — калачом. Ты — сгусток творога, извлеченный из горячей воды шумовкой, кровать — белое плато, где-то на юге переходящее в размытую зелень лимонного дерева в канистре, служащего занавеской от подмосковного неба. Идет снег.

Кровать — начало и конец всему, в масштабе дня и целой жизни; если представить дом в виде многоярусной дроби, а потом начать сокращать ее, то в самом низу страницы, в основании предметной воронки упрешься в нее, неделимый остаток — четырехногую плоскость с подушкой и покрывалом, мозговую косточку дома.

Соорудишь гнездо из одеял и сядешь — голова торчит, как в кукольном театре. Крупные неловкие кудри, лицо пока чуть-чуть не твое, краем глаза видишь: застекленный балкон, помутневший от инея, а за его вымороженным шлюзом, во мраке, на улице — куцый снегопад, разнонаправленные звезды тащат его и вверх, и в стороны, потому что очень холодно. За пределами кровати все с трудом ворочается: мороз и студень. Троллейбусы под слоем ледяного мха, дети в шлемах, теченьем разнесенные по школам, машины, заросшие белым илом. Нет, не вылезать: волшебный ковер-самолет перенесет тебя на кухню, не размыкая объятий, а потом сквозь полярный ветер, презрев разметку воздушных коридоров, среди облака испуганных голубей, прямо с ранцем — к косой голубой линейке и кисее, и фиалкам, и замусоленному ластику, к слоеным язычкам под сахарной изморозью.

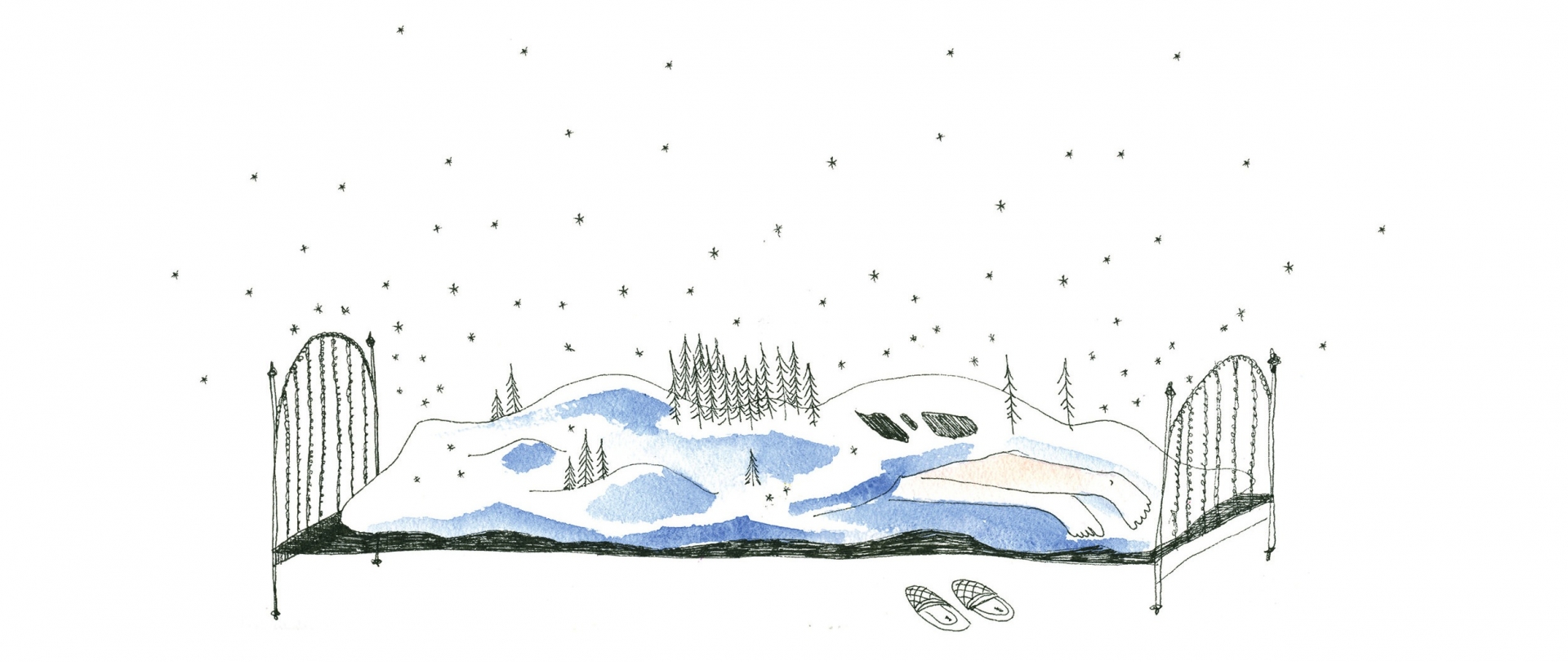

Сон неизбежно ассоциируется с зимой, спячкой, комой; кровать — не только прожиточный минимум жилища, но еще и портал в иные миры. Она облекает тебя пижамами, простынями и одеялами, убирает тебя обрядовой белизной. Ложись, накройся с головой: все вилки выдернуты, ты ушел со всех радаров, синяя точка плутала-плутала по карте, пришвартовалась и потухла. Под одеялом слышно твое сердцебиение, как из монитора в родовой: ты снова в утробе, торчат лопатки, гребешком — позвоночник, словно по заборному ксилофону на бегу проводишь веткой. Ты свился улиткой среди кущ узорчатого атласа или, наоборот, валишься, как дерево в хлопчатобумажной усыпальнице. Закрывай глаза, слушай, как метелит блестками внутри волшебного шара. Кровать растапливает тебя, теперь ты — стружка масла в овсяной каше, завтра такой ранний подъем, такой выпуклый и напряженный, в розовом пуанте на длинных лентах, на пальцах, сверлящих вращением пол, — пачки, лебеди, кордебалет на замерзшем озере

Кровать — единственный предмет мебели, свой для каждого в доме: на всех — один обеденный стол, одна печка, одно зеркало в прихожей, и только кровать должна быть совсем твоя, и точно такая, как ты, — может, заваленный думочками лайнер под двойным балдахином, а может — тисовая коробка с ядрами-шарами по углам или низенькая, из мультфильма про гномов, когда лоскутный угол одеяла спущен на озаренный камином пол. Никакой другой предмет в доме не говорит столько о хозяине и не бывает таким разным — от солдатской койки до барочного павильона под пологом. Во сне мы вверяем ей тело, отправляясь плутать в свои церебральные сады, и она подыгрывает, отражая характер сновидца. Это особенно удивительно, если учесть, что на кровать мы едва ли когда-нибудь смотрим — в отличие от кухни, камина, окна, она — не объект, а субъект, ей не нужно зрение. Засыпая, человек ненадолго превращается в вещь, почти неотличимую от самой кровати. Есть ли на ней спящий? Или это ворох одеял, взбитый беглецами из Алькатраса, чтобы одурачить охранников?

Рождаясь на ней каждым утром, совершаешь первое за день усилие, подвиг воли и мышц: подняться. Идешь наперекор центробежному наплыву сна, поперек магнитного поля, пересекая пелену, которая лопается на тебе как паутина. Или, наоборот, лежишь весь день, когда болеешь. Если пылающую лодыжку сдвинуть на миллиметр в сторону, простыни бьют слабыми разрядами, настолько они холодны, комната уходит вверх часовней, ее тащит за волосы люстра. Ты постепенно тонешь в лилейном сугробе, слабый, горячий, в пижаме, как размокающий бумажный кораблик, одеяла над тобой растут стопкой, будто в палиндроме про принцессу на горошине, нет-нет, я сейчас встану, не нужно градусника. Над тобой наклоняются люди, на дне чашки с горячим морсом на тебя щурится внимательный брусничный глаз с черным зрачком, вся картинка как будто запотевает. Вниз, вниз, сквозь испарину и желтую аскорбиновую пургу.

Глухой коридор, поворот ключа — ваш номер, пожалуйста, завтрак с половины восьмого. Она высится посреди комнаты куском охлажденного торта, вытесняя комод, зеркало, светильник, размазанные по стенам, как в рыбьем глазу. Она выше поясницы тебе, нужно сделать прыжок — и ты на плавучей платформе, она может принимать и отправлять самолеты. Утром спускаешь с нее узкую куриную ступню, и та не сразу находит пол.

А еще есть кровать в несуществующей северной деревне, где ты все мечтаешь реинкарнироваться — в деревянной нише, в теплом дупле, среди объемного красно-белого шитья, где за окном, за треугольной горкой свечей — открытый космос, а внутри воздух створожился от тепла. Огарок янтаря, крупновязаные покрова, крестом вышитые олени, нательная рубаха на съехавших завязках, чуть влажное плечо. Пух — в перине и за окном. В теплом сугробе спит собака, и ее загривок топорщится складчатой светлой шубой, такой толстой, что не помещается в ладонь, и звезды чертят по черному небу. Печка, сочник, сочельник.

Утром, проснувшись на мгновение, когда уже преодолено неудобство, лишние руки, торчащие локти, когда слабые голени перепутались, как стебли в малиновых зарослях, ненадолго всплываешь из пучины. Кровать обнимает вас обоих коконом. За окном льется медленный рисовый ливень, и будут цепочки следов и корочки-оттиски детских подошв, раскисшие валенки, лапник; будет каша с тонким паром и тихое радио, и заводь сгущенного молока, в котором потеряна комната, в которой дрейфует кровать, на которой изюмный фунт одеяла, в котором греет пух, под которым дремлют ступни, на которых вздрагивают маленькие пальцы.

Рано, ещё не пора.