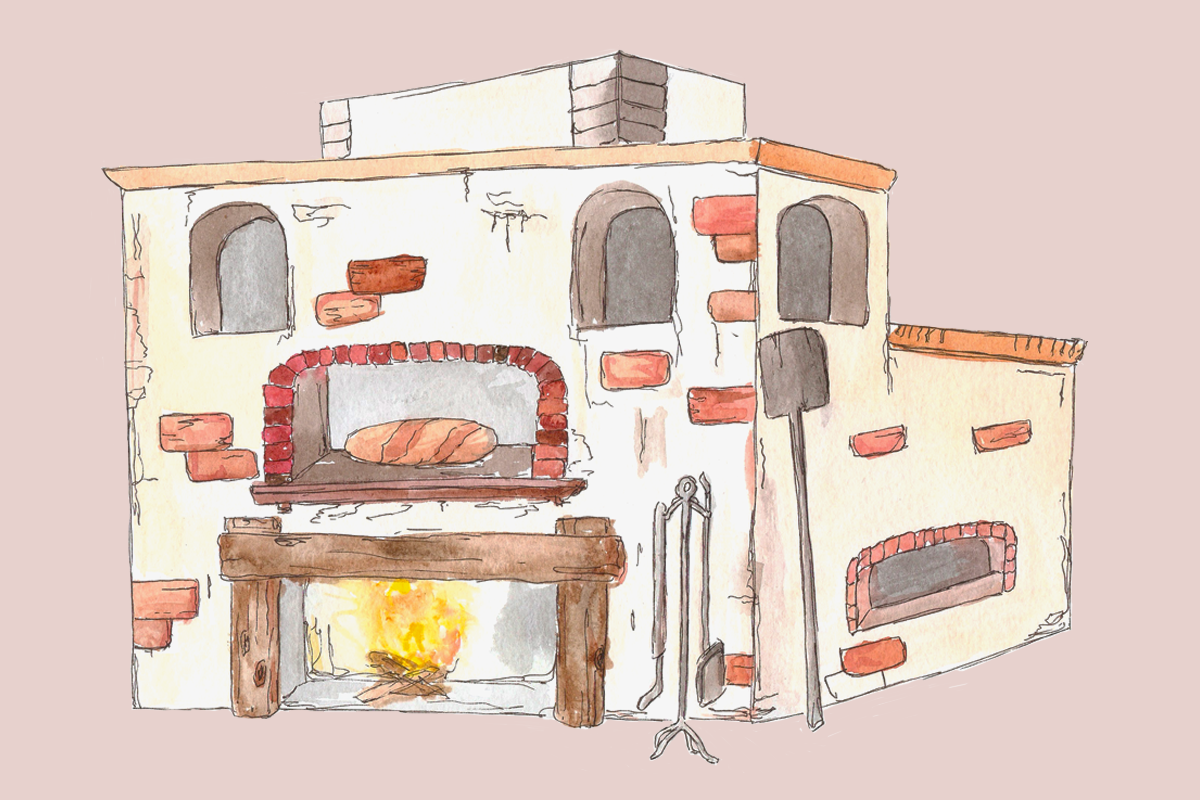

Одновременно глагол и существительное — печь спрятана в недрах дома. Там ты не трудишься, а приходишь на водопой, покаяние и передышку.

Плоские светящиеся диски индукционных плит в городских квартирах хороши для ожогов и яичницы, но ими не заменить сухое дыхание пода, ток раскаленного воздуха, не подстроить кислый сап опары и истому молока, что подернулось кремом под бесшумный ход рогатого месяца в небе. Все это осталось в сказках, в полумраке бессознательного, в недостижимой русской деревне, где шанежки, рушники, колокольца. Вместо печи у нас есть только духовка, родственница души, духовности и присутствия духа, дальняя, провинциальная родственница — в изгвазданном переднике, с закатанными рукавами, с прядью рыжих волос в сквозной световой прорези, когда закат вмиг выпускает обойму точно в окно, нагревая стекло, пока оно не убегает прозрачным повидлом.

Но духовка все-таки хранит родство с сердцем деревенского дома: в нее, как в русскую печь, нет-нет да и «сажают» а не «ставят» пирог, ей нужен ухват, угол, момент; она по старой памяти рожает целую армию трогательных слов: кулебяки, расстегаи, калитки. Дом без духовки лишается чуда, камеры обскуры, ячейки обмена между мирами: по эту сторону горячего иллюминатора — стандартные правила и скорости, а там — шахта, дыхание недр, непознаваемое. Она — живородящий ларчик, отделенный от мира тугой лязгающей вьюшкой: рука помнит открывающее усилие, а лицо — булочный выдох тепла.

Внутри нее — клубок стонущего жара, спрессованное в куб инопространство, и в нем на глазах творится волшебство. Отрез белой глины вырастает там в кусок золотоносной плоти, переслоенной маслянистыми пустотами, в бомбардированный медом грот, сочащийся миррой; вырезанные стаканом медальки — в островки света, темно пахнущие таитянской бурбонной ванилью, обсыпанные сахарной пудрой, готовые от выдоха распасться вспышкой на солнце. Но главное — светлый клейстер, который вначале идет абрикосовыми пятнами, потом пузырями и кратерами, а под конец надувается и медленно разъезжается вдоль хребта, от макушки до крестца, вскрываясь от вулканической истомы, и из разлома сладко выкипает смуглая мякоть. Она судорожно сопит под потоками невидимого тепла, спекаясь, по ней хочется провести носом, губами, пальцами, и нет сил ждать, пока остынет.

Духовка… Перед глазами — черный противень в пушистой муке, на нем — прокрученные мясорубкой, охрипшие от корицы червячки: выглядит как вспаханное игрушечным трактором поле. Они отправляются в темно-желтый зев, в сдобный ад, где в невообразимом зное, существующем лишь там и на сверхновых звездах из учебника астрономии, превращаются в хворост. Стекло помутнело от сахарного пекла, на нем карамельный накал, пятнышки сажи; свет из духовки липнет к рукам, ногам, майке, не озаряя, а обмазывая меня, сидящую перед ней по-турецки; открывать надо осторожно: конечно, это всегда делает кто-то из взрослых, «А ну, брысь!». Рука обернута полотенцем: дальше шип, лязг, каленое железо, дрожащий воздух — прибытие паровоза, необъяснимое волнение, потому что отчего-то все надо делать молниеносно: противень извлекается из духовки, сигает на стол, на размотавшемся полотенце темные полосы и сиропные рубцы, надо успеть захлопнуть печную пасть, обмахнуть, отщипнуть, ошпариться.

Тут же варится сгущенка: еще полчаса — и теплый хворост зальет шелковая лава, и будет «муравейник» — божественный во всем комичном хитроумии, которое отличает советскую кухню, непонятный, если ты не был маленьким на ул. Комсомольская и не гулял с бабушкой «к нарсуду», внутренне произнося это в одно таинственное слово и воюя с короткими лыжами из голубого пластика, которые садистски ехали назад, что бы ты ни делал.

Духовка… И тотчас снежная поверхность творога, пуховый наст, обдаваемый румянцем, в нем глохнут вишни, у них разбито сердце. Октябрь, непросохшее утро, запеканка на завтрак — из духовки веет горячим творогом, а это значит — кефир, поджатые ноги, от нетерпения жевать рукав — «Прекрати немедленно!». Или мамина шарлотка — как вся мама, молниеносная и без разговоров: внутри попадаются яблочные семечки и кожура, но все равно не надышишься ее бисквитным духом, отворяя дверцу. Или пышная хала с маковой щекоткой: с нее пальцами снимается замшевая обложечка, как с картошки в мундире; хочешь отломить себе кусок — а она распускается, словно пуховая шаль, на длинные тянучие космы цвета молочной пены.

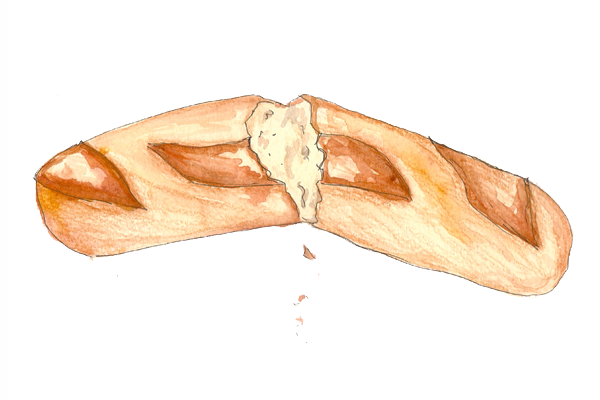

И вообще — хлеб. Пусть по-настоящему ты не печешь его дома — побаиваешься дрожжевой ворожбы или орудуешь мультиваркой с кнопками: пища — это все равно хлеб, а он родится из печки, и ничто не изменит эту цепочку, очевидную, как смена времен года, отрепетированную генетической памятью и сказками, на которых учишься читать. «Хлеб» — в самом слове слышится нахрап, сопение, дох родящей материи, это рыхлое, пуховое, идущее мягко ко дну слово. В печном чреве он обретает форму и плотность: на одном полюсе — тяжелый, мокрый немецкий хлеб, ржаной и изъеденный кислым жаром, обремененный подсолнечником, его можно резать на гибкие сырные ломти. На другом — багет, что взбрызгивает под ножом, как сахаристый лед-брюле под сапогом на замерзающем озере.

Дом, в центре которого раскаленная печка, обретает смысл, наворачивается коконом, как хлев вокруг светящихся яслей; буханку кутают, как младенца. Среди языков тепла сидишь, точно в сдобном куполе, и щеками, грудью, животом чувствуешь, что этот жар — источник жизни. Прижаться лбом, большие руки ходят среди твоих спутанных волос, по затылку, взмокшему от беготни, тебя приголубят, теплые пальцы исследуют твои синяки и ссадины.

Хлеб, печь, пища — совокупность губ, называющих тебя на прото-языке, они говорят: ты добрался, ты вернулся, не борись. Все кругом теряет резкость и кивает от тепла, ты уступаешь, и можно больше не упрямиться и отпустить удила. Хлеб наполняет тело, умирает, чтобы родиться, утягивая тебя в языческий круговой сон. Печь подключает тебя обратно к питательной оболочке, сворачивает в улитку, упокоенную в полупрозрачном бульоне. Мутное узи, перепонки, тяжелые веки: слипаются легкие, наполняясь теплым давлением. Бесконечная мякоть, губчатая, ажурная, нож входит в нее послушно, как зачарованный, а хлеб согласно глотает его, словно сосущий младенец: счастье закрывает им обоим глаза, переливаясь из приоткрытых губ, и лезвие скользит сквозь густое желейное море, вскрывая бесчисленные камеры с запечатанным жаром.

Вынутый из духовки, он теплый, как все лучшее, что с тобой случалось — как накаленная земля под решетчатой тенью виноградника, как узкая спина в расселине пломбирного одеяла; как пороховое золото волос, умывающих лицо, когда тебя взяли на руки. У хлеба словно бы и нет вкуса, он — как белый, суммирующий спектр, он — гарантия жизни.

Домашнее задание: на плотном листе я рисую жирным мелком колосья, потом мельницу, где ветер двигает камни, тяжелые, как якоря, брошенные континентами в подсознание планеты, струями сыплется в гигантское сито мука, белой песочной пудрой из мечты о Полинезии. «Пуд — 16 килограммов», — печатно подписываю я рядом, и мешочки с мукой похожи на лавандовые саше против моли из нашего шкафа. На батарее — кастрюля с тестом, укутанная старой баечкой: на ней обобщенные до состояния запятых морские львы перебрасываются крупными дольчатыми мандаринами.

В пеленке пухнет вязкая нервная масса, будто застрявшее в другом измерении существо, что не может ни объясниться, ни убежать, но лишь упрямо растет в объеме. Меняются время, место, лица; вон какие-то смешные усовершенствования: теперь вниз можно не ставить поддон с водой, чтобы не горело, а об дверцу нельзя обжечься. Но смысл остается тем же, потому что его нельзя улучшить, он — ненасыщаемая постоянная, как голод или любовь. Что бы ни случилось, вода, мука и дрожжи в этом волшебном ящике поведут себя так, как должны, и в этом есть необъяснимая, удивительная опора.