Полина Санаева о доме своего детства и о том, как странно бывает обнаружить себя однажды взрослым.

Летом собиралась в отпуск и снова не смогла уехать в неизведанные страны. В неизведанных слишком много сил уходит на освоение нового пространства, привыкание к цвету неба, изучение маршрутов. А я привязываюсь к месту и только в нем могу отдыхать.

НИКОГО НЕТ ДОМА

Я хотела сесть у моря, снять шкурку с персика и разламывать, разламывать, предвкушая сладость. И кусать, обливаясь соком, и полоскать потом руки в морской пене. Еще хотела наступать на ракушки, ворчать на комаров, сидеть и слушать ворчливый каспийский прибой, ходить по желтому с золотым отсветом песку и тереть между пальцев листья упругих «заячьих ушек» на пляже. В общем, я хотела домой.

А дома не было. Мама теперь живет со мной, мой «отчий дом» — квартиру на Энгельса давно продали вместе со всеми ее запахами, звуками, углом, в котором я стояла, сидела и лежала в детстве, тюльпанным деревом, заплетшим кухонное окно, горластой цикадой, которая в нем жила, газетами за 1971 год под обоями и видом на покатую гору Тарки-Тау.

кто покормит рыбок?

Осталась квартира бабушки. Там мне тоже все знакомо, вплоть до клеточек на кухонной клеенке. Она уникальная. В ней 12 лет никто не живет. Папа приходит сюда на выходные покачаться в кресле-качалке, почитать книги, проверить, как булькает вишневая настойка, бродит домашнее вино и подремать после обеда на том же диване, что и 40 лет назад, когда это называлось «обедать у мамы». Он, как и я (я, как и он) не умеет менять обстановку. Ему тоже важно, чтоб звуки и запахи были встроены в подсознание и не отвлекали новизной.

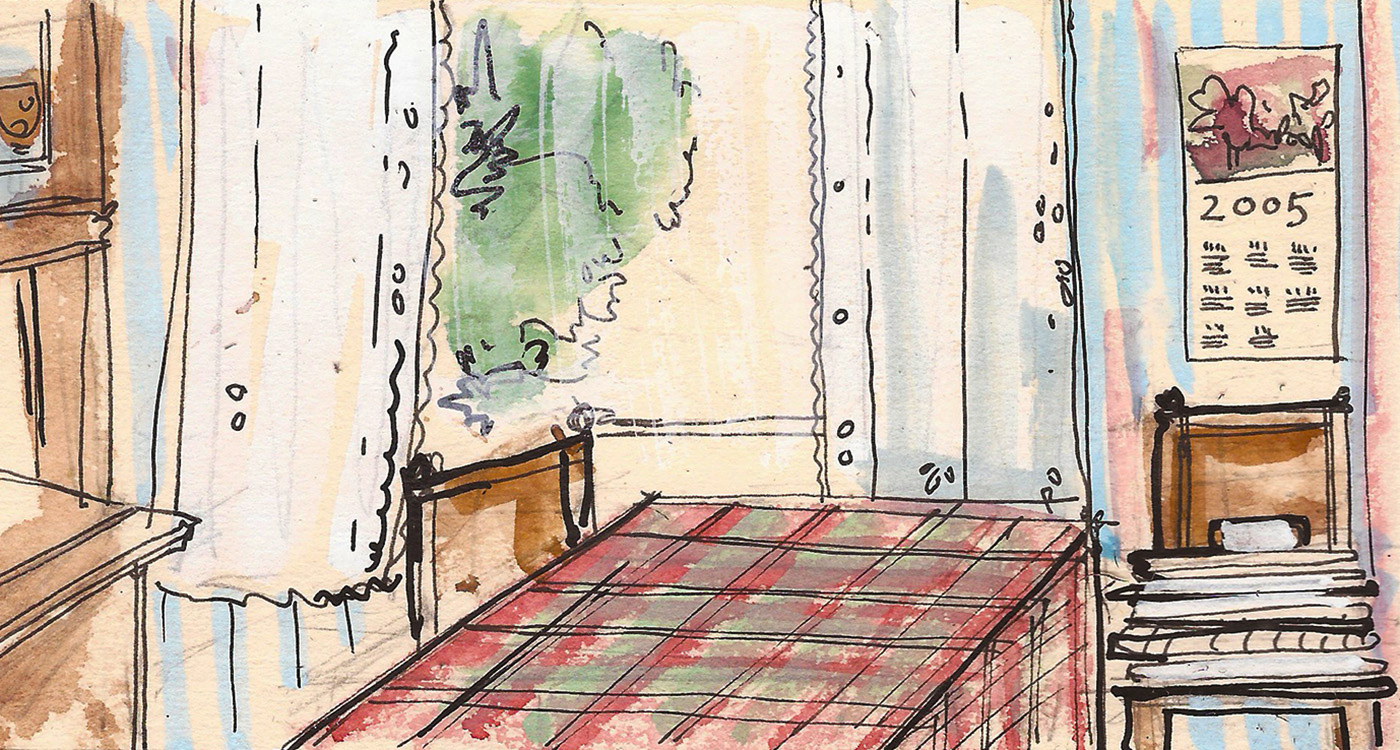

Здесь те же, только выцветшие до белизны и прозрачности занавески, что и 30 лет назад, те же фужеры в шкафу и тот же кусок мыла лежит на стопке полотенец и выглаженной старенькой ночнушке. И все это так странно, что немножко раздражает и отдает музеем, а в доме-музее жить невозможно. Для дивана и унитаза – антикварный возраст – это не достоинство.

Мне было тяжело там спать и есть — слишком много ассоциаций. Я сопротивлялась ветхому быту и убегала спозаранку. Папа приходил, когда нас не было, ждал, пил чай, тщательно полоскал единственную чашку, уходя, сажал на подушку моего детского медведя, заводил часы и оставлял включенными оранжевый абажур на кухне и красную настольную лампу в зале.

Мы с Асей продлевали жизнь этого дома своим присутствием, своими гелями в ванной, мороженым в морозилке, купальниками на балконе… Но это было нелегко. Хозяйничать там, где я никогда не была хозяйкой, открывать сверху шкафчики, до которых «всю жизнь» не могла дотянуться, трогать когда-то неприкосновенные статуэтки — стоят теперь, никем не охраняемые – их же можно разбить! И никто не заметит.

Я уже не понимала, что труднее – новые горизонты и города, где никогда не был и вписываешь их в память набело или вот, переполненное маленькими памятниками место, куда не можешь втиснуть свою взрослую жизнь и взрослую себя.

Мне было тяжело дышать. Даже из сахарницы пахло бабушкиным домом, а значит, ничего не надо делать самой, значит, завтрак будет готов и постель сама застелется. И летает вокруг абажура ежедневный когда-то диалог бабушки c папой: «Что на обед приготовить? – Откуда я знаю? – А я откуда?» Теперь тишина.

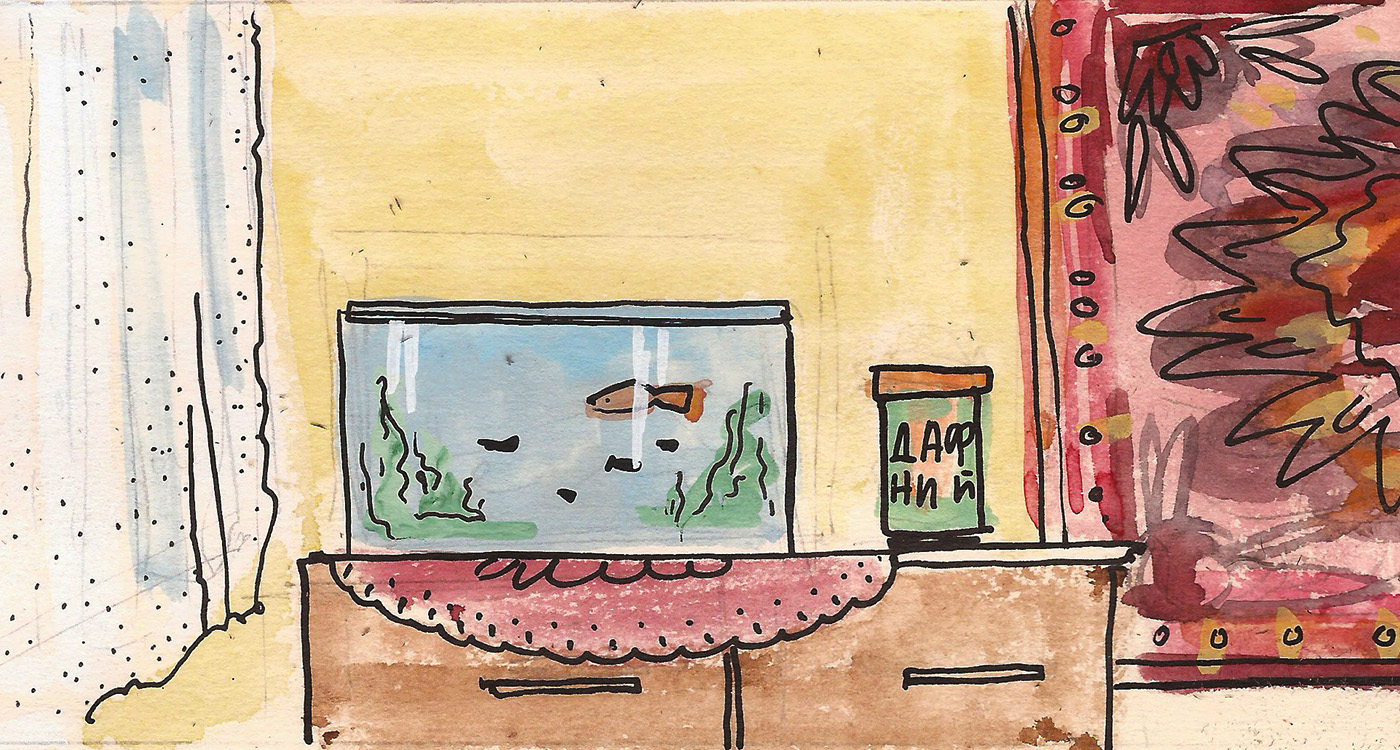

Медведь лежал на боку и смотрел на меня равнодушным стеклянным глазом, за 40 лет он абсолютно не изменился. Когда-то на тумбочке у окна стоял аквариум, большой, тяжелый, дремучий, его и след простыл, а бамбуковая салфетка хранит запах дафний – сухого корма для комнатных рыб. Сквозь сон я чувствовала этот дух той прежней жизни, когда дом был набит людьми и все по очереди спрашивали друг у друга: «Рыбок сегодня кормили?» и просили, пожалуйста, не перекармливать.

ФЕЙХТВАНГЕР, ШЛЕПКИ И КОФЕ С ДАФНИЯМИ

А однажды ночью мне показалось, что я слышу знакомый звук – звук тапок типа «шлёпки», которые неистово бьются о пятки.

Бабушка до старости (и старость включительно) передвигалась стремительно. Шлёпки будто летели вслед за ней – хлопок, хлопок, хлопок и пролетела. Бывало утром спишь и вставать не собираешься, а хлопки, как очень громкие ходики, уже вовсю раздаются, звучат в воздухе, во всех концах квартиры, чуть ли не под потолком – бабушка бегает по своими бабушкиным делам.

И вот этим летом, ночью я отчетливо услышала этот звук. Хотела бы сказать, что было и дуновение, движение воздуха на щеке, ветерок, ан нет – ночи стояли душные. Но мне будто дали понять: чего ты как не родная?

И я устыдилась и перестала сопротивляться дому.

Проснулась с чувством, будто мне разрешили быть главной – такая метафизическая чепухня. Долго мыла полы, вытирала пыль, взяла полотенце из стопочки (бабушка полотенца крахмалила, и папа вечно стонал в ванной и жаловался, что снова расцарапал полотенцем все лицо: «Ма, ну можно вот это, одно, мое полосатое – НЕ КРАХМАЛИТЬ?») и наконец-то смогла приготовить что-то серьезней овсянки – мясо с овощами и зеленью. На вечер купила пирожные. Запахло едой и чаепитием.

На мой день рождения достали парадные фужеры в горошек, выпили вина под абажуром, папа ушел довольный. Я стала шарить по полкам с книгами, доставать по одной, узнавать загнутые страницы в «Трех мушкетерах» из «Библиотеки приключений»… А вот так никогда не прочитанный Фейхтвангер с двумя словами на форзаце: «Сыну Олику». Чернилами. Почерком, который я знаю только по надписям на форзацах.

Олику 76. Мне 42. Я – последний из живших здесь могикан. На косяке есть отметки – «Андрею – 12 лет», «Гасику 10», но эти могикане выросли в других пространствах, других домах и не помнят запаха дафний.

На одной из полок нашлась моя тетрадка по математике за 5 класс, и уже по ней видно, что я навсегда проиграла битву с цифрами, сдала позиции, ушла в оборону.

В кладовке — наша старая пляжная сумка с корабликом – внутри все приготовлено, хоть сейчас на пляж, только пять лет назад – Асин, будто кукольный, купальник и Гасикины трусы, смешного малышовского размера. Где бы они еще сохранились при нашей жизни, метаниях, перемещениях, переселениях, переездах? А тут висели себе на гвоздике, чего-то ждали.

В ночь перед отъездом налетел ветер с дождем, занавеска вырвалась на балкон и сметала с подоконника абрикосовые косточки, которые я собирала все лето по старой памяти, надеялась как-нибудь в сумерках сидеть на порожке, бить по ним молоточком и грызть их миндалевые сердцевинки. Не получилось. Мне показалось, что это знак расставания, еще одного, но возможно последнего.

А потом оказалось, глупая,я забыла любимую турку и новую кофемолку – то, без чего я жить не могу – ни на новом месте, ни на старом. Потому и не упаковала с вечера – как же мой завтрак без кофе! А утром уже на бегу домывала чашки, подбирала крошки, спешила на поезд, выпустила из виду, растяпа! Теперь все.

«Чтобы писать то, что ты обычно пишешь, обязательно быть в Москве?» – спросила меня школьная подруга, намекая на удаленку. И я ответила: «Да, мне обязательно в ней быть».

Быть, но знать, что в городе у моря сидит мой старый медведь на подушке. И я вернусь и сама зажгу красную лампу.